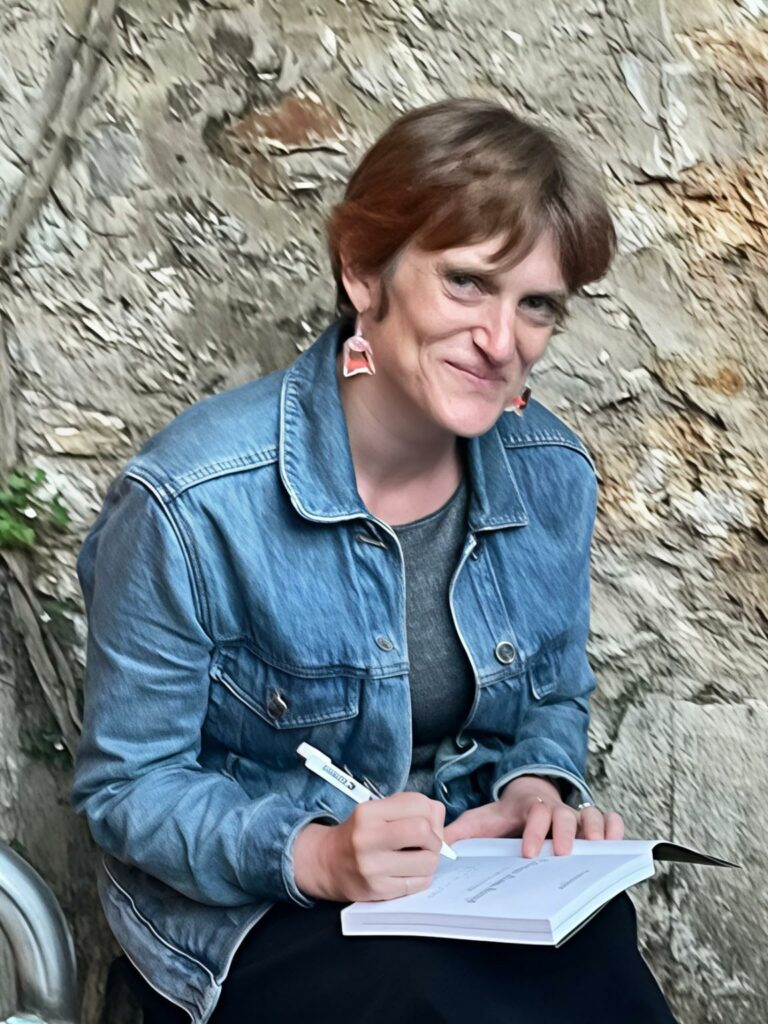

FuturHebdo : Élise Colin, votre livre est un objet littéraire tout à fait particulier : récit autobiographique d’une directrice de recherche en imagerie radar à l’ONERA depuis plus de vingt ans , roman épistolaire, cabinet de curiosités humaines incarnées par des rencontres hautes en couleur de personnages croqués avec empathie et générosité pour les un, avec plus d’ironie pour les autres.

A vous lire on emprunte des passerelles entre algorithmes et métaphores : pourquoi choisir la fiction pour vulgariser des modèles statistiques ? comment la forme épistolaire sert-elle la pédagogie scientifique ?

Élise Colin : Ma première réponse, c’est…par envie.

J’ai toujours aimé rendre la science accessible, partager ma façon de comprendre le monde — et cela dépasse largement le cadre purement théorique ou académique. Pour moi, l’écriture est un moyen de communication que j’affectionne particulièrement. Elle permet de prendre du recul, de relire, de revenir sur ce qu’on a voulu dire. Contrairement à l’oral, qui ressemble un peu à une improvisation théâtrale, l’écriture laisse la possibilité du retour, du retravail. Si une idée est mal formulée, on peut y revenir, la dire autrement, la faire mûrir.

J’aime aussi particulièrement la forme épistolaire. Quand je me prête à l’introspection, elle me permet justement de prendre ce temps, d’abord en silence, pour laisser les mots s’ajuster à ce que je ressens ou pense vraiment.

Et puis je crois que cette forme favorise un échange plus humain. Elle installe une proximité, une voix à laquelle on peut s’identifier. En cela, elle aide, je pense, à accrocher même à des notions complexes. On suit une pensée vivante, une trajectoire personnelle. Cela rend la science moins abstraite, plus proche, plus accessible.

FH. Vous choisissez une savante alchimie entre fiction, témoignages, descriptions et explications d’une technicité de haut vol devenue accessible grâce à une écriture simple et fluide (parfois je m’étonnai de parvenir à vous suivre et presque comprendre le monde vertigineux de l’imagerie radar, n’en revenant pas de ne pas avoir décroché !)…Parlez nous de ce va-et-vient constant entre la haute technologie, la réjouissante transparence de votre vie personnelle et les fécondes inspirations de votre vie professionnelle ?

EC. C’est un joli compliment qui me touche beaucoup — et c’est précisément l’un des enjeux que j’ai voulu placer au cœur de cette écriture : faire apprendre sans ennuyer.

Avec le temps, j’ai compris que ce que l’on retient le mieux, ce sont souvent les histoires. Les anecdotes, les situations vécues, tout ce qui donne un visage humain aux choses. Et ça tombe bien : partager des anecdotes personnelles, c’est sans doute ce que je fais le plus naturellement.

Je dis souvent aux doctorants que j’accompagne qu’une thèse, quoi qu’il arrive, est une expérience de vie. En trois ans, on traverse des étapes personnelles, on fait des rencontres, on affronte des doutes, on célèbre des réussites, on gagne en maturité — autant d’occasions d’apprendre, parfois bien au-delà du sujet technique. Chaque thèse est unique parce qu’elle est avant tout une trajectoire humaine.

Le radar est une haute technologie, oui. Mais moi, au fond, je me sens poète. Et si moi, dans cet univers très technique, j’y trouve de la poésie, de la littérature même, alors cela signifie que c’est possible. C’est cette part là que j’ai eu envie de partager : ce regard un peu décalé, sensible, curieux, sur un domaine que l’on croit souvent froid ou inaccessible.

Il y a une phrase du père de Marcel Pagnol qui me revient souvent : « Il ne faut jamais perdre une occasion de s’instruire. » C’est une devise qui m’accompagne. Et si mes récits peuvent, ici ou là, provoquer cet effet-là chez mes lecteurs, alors j’aurai atteint mon but.

FH. Le sous-titre de Échos d’en haut c’est Images radar en toute lettre. Si je comprends bien, le radar traverse nuages, nuits polaires ou fumées pour révéler ce que l’œil ne perçoit pas. En quoi cette capacité à percer l’opacité nourrit-elle votre écriture — entre émerveillement technique et mystère conservé ?

EC. Non seulement le radar traverse les nuages, la nuit, parfois même les murs… mais ce n’est pas tout. Même lorsque l’on est capable de voir un paysage à l’aide de nos yeux ou d’un appareil photo, le radar le perçoit autrement. Et cette idée me fascine.

Il ne s’agit pas simplement de voir plus, ou de voir à travers, mais de voir autrement. De révéler une réalité parallèle, à côté de la nôtre, à laquelle nos yeux n’ont pas accès.

Je me plais à me dire que cette fascination vient aussi de quelque chose de plus personnel. Depuis toute petite, je souffre d’un très fort astigmatisme irrégulier, une anomalie de la vision due à une déformation de la cornée : non seulement cette déformation est asymétrique, mais pire, elle varie d’un point à un autre de la surface de mon œil. Il n’est pas possible de me corriger entièrement. Alors, peut-être, me suis-je habituée plus tôt que d’autres à cette idée que notre perception est toujours imparfaite. Et donc partielle.

La technologie nous équipe de capteurs capables de sonder toujours plus loin, ou plus finement, ou dans des dimensions invisibles. Mais il y a toujours une limite. Et pas seulement à la perception, d’ailleurs : aussi à la transmission de ce que l’on perçoit.

Deux mathématiciens, deux physiciens qui discutent d’un modèle ou d’un concept abstrait ne se le représentent jamais exactement de la même manière. À travers leurs échanges, ils cherchent à rapprocher leurs visions, à trouver les mots, les images, les notations qui permettront à l’autre de « voir » ce qu’ils ont en tête. Mais ce ne sera jamais parfaitement identique.

Peut-être que ce qui me fascine dans l’imagerie radar, c’est justement cela : j’ai l’impression de dialoguer avec un « collègue » — le radar — qui voit des choses que je ne me figure pas spontanément. Et j’essaie, à travers mes recherches, mes images, mes mots, de me rapprocher autant que possible de sa vision du monde.

FH. Si vous deviez choisir une image radar comme autoportrait scientifique, laquelle retiendriez-vous et pourquoi ? Que raconte-t-elle de vos propres reliefs intérieurs ?

J’aime beaucoup l’image des “ronds” de culture —ces vastes ensembles de parcelles agricoles aux formes circulaires. Je l’utilise souvent comme support lorsque je dois me présenter. Et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord parce que ce n’est pas courant, dans les images radar ou même dans les images naturelles, de voir apparaître des formes aux contours circulaires aussi nets. Cela surprend, intrigue, et c’est souvent un bon point de départ pour engager une discussion.

Ensuite, parce que chacun de ces petits disques possède une couleur différente, reflet des dynamiques qui les gouvernent. Et la palette est si riche ! Elle me semble illustrer la notion de diversité, de pluralité. Chaque “rond” ressemble à une petite planète, avec ses propres nuances, ses accidents. Je me suis même demandé, un jour, si je ne pourrais pas m’inspirer d’Étienne Klein un premier avril, et faire passer une de mes parcelles agricoles radar pour une planète, en lieu et place d’une tranche de chorizo !

Enfin, dans mon livre, j’utilise surtout cette image pour parler de mon rapport aux « cases ». Je n’ai jamais aimé y entrer. Or, dans ces images, justement, les cases ou parcelles carrées habituelles laissent place à des formes circulaires, moins rigide. Cela me parle. C’est une forme de liberté. Ces ronds, c’est peut-être une façon d’envisager les choses de manière moins enfermante, moins conventionnelle.

EC. En quoi ce regard orbital… ces échos d’en haut… reconfigure-t-il notre sentiment d’appartenance à la biosphère et notre perception des frontières, qu’elles soient politiques ou écologiques ?

Un satellite permet de prendre du recul — au sens propre comme au figuré.

Depuis l’orbite, on voit la Terre sans ses frontières politiques. Les cartes perdent leurs couleurs administratives, et notre territoire devient un morceau de matière, de reliefs, de textures. Pour reconnaître un pays sur une image satellite prise au hasard, il faut déjà une excellente connaissance de la géographie physique. Ce dépouillement des repères politiques nous oblige à considérer notre planète comme un « tout ».

Le radar, lui, est aujourd’hui au cœur de tous les grands enjeux — environnementaux, géopolitiques, économiques. Il m’a ouvert à des réalités de territoires que je ne connaissais pas du tout. Le désert d’Atacama au Chili, par exemple : je l’ai découvert par l’imagerie radar, en apprenant qu’il était encore plus sec que le Sahara… et plus statique aussi, puisque c’est un désert de roche, et non pas de sable.

Tout au long de ma carrière, j’ai vu la question écologique devenir progressivement centrale dans le domaine de la télédétection. J’ai moi-même été conduite à explorer de nouveaux univers, comme celui des mangroves, ou des glaciers. Et là encore, l’étonnement a joué un rôle moteur : la planète est d’une beauté saisissante. Il me semble que ce sentiment d’émerveillement, presque artistique, face à notre habitat commun, mériterait d’être davantage cultivé.

Je l’ai vu chez les étudiants aussi. À CentraleSupélec, lorsque je proposais des projets en lien avec l’évolution des glaciers, de plus en plus d’entre eux me confiaient avoir choisi ce sujet parce qu’ils allaient, enfants, à la montagne. Et qu’aujourd’hui, ils y percevaient des changements. Ce lien personnel avec un paysage connu, aimé, les rendait plus sensibles à l’urgence de protéger cette beauté menacée.

FH. Votre dispositif romanesque met en scène deux sœurs — l’une experte radar, l’autre en station spatiale — qui dialoguent par lettres. Comment l’écriture épistolaire permet-elle de passer de l’intime au planétaire ?

Comme je le disais en préambule, la forme épistolaire favorise un échange intime, restreint à deux personnes. C’est un canal de communication privilégié, entièrement dévolu à l’attention que l’on porte à l’autre. Elle s’est imposée à moi assez naturellement — comme une évidence — dès le début du projet d’écriture.

Mais ce n’est pas, à proprement parler, un échange épistolaire classique. Il a fallu ruser un peu. Car l’un des défis majeurs, c’était de faire cohabiter deux temporalités très différentes. La recherche s’inscrit dans un temps long, fait de maturation, de doutes, de détours… Il aurait été irréaliste de tout faire tenir dans une simple correspondance échelonnée sur quelques mois. J’ai donc choisi d’y introduire un journal intime, pour faire entendre cette temporalité intérieure, discontinue, parfois réflexive, parfois suspendue.

En parallèle, les lettres — ou plutôt les e-mails — de la spationaute relèvent d’un autre régime temporel : celui du temps quasi réel, de l’instant vécu, de l’événement immédiat. Et c’est justement ce décalage qui m’intéressait. Car c’est là, à mon sens, toute la beauté d’une lettre ou d’un journal : elle peut être relue, des années plus tard, revisitée sous un nouveau jour. C’est un outil merveilleux, non pas pour franchir des distances spatiales, mais pour traverser des écarts de temps !

Quant aux images envoyées au fil de la correspondance, elles font, en quelque sorte, le lien entre l’intime et le planétaire. Ce ne sont pas les images elles-mêmes, mais les émotions, les souvenirs ou les réflexions qu’elles suscitent chez la spationaute, qui permettent ce passage d’échelle. Ces images sont comme des miroirs : elles reflètent autant le monde vu d’en haut que les paysages intérieurs de celle qui les contemple.

EC. Quant à votre dispositif disons plus …autobiographique, il nous fait rencontrer des personnages (réels cette fois on imagine) qui ont l’air d’être des personnages de romans… je pense à Hugues par exemple page 82 au chapitre Anisotropie ou à Martin page 94 au chapitre L’inférométrie radar… ils sont au courant ?

J’ai changé les prénoms de mes protagonistes, parfois même leur sexe, pour brouiller un peu les pistes et éviter qu’ils se sentent trop exposés.

Je tiens à ce qu’ils soient libres, ensuite, de partager ou non le fait qu’ils sont devenus des personnages de roman. La plupart sont au courant qu’ils apparaissent dans le livre, mais je ne les ai pas poussés à le lire immédiatement. Je les laisse y venir à leur rythme.

J’ai reçu quelques retours de personnes qui se sont reconnues — et qui m’ont remerciée. Cela m’a beaucoup touchée, parce qu’elles ont perçu leur apparition comme une forme de reconnaissance. Le fait d’exister dans une histoire plus vaste, de voir qu’elles avaient eu une influence, une place, un rôle dans mon parcours… cela semble leur avoir fait plaisir. Je pense que « Hugues » n’a pas encore lu le roman — sinon, il m’en aurait probablement parlé. Mais j’ai souri en entendant certains collègues plus jeunes évoquer ce passage : ils ont spontanément corrigé le prénom en prononçant le vrai, sans même s’en rendre compte. Ce glissement inconscient m’a amusée — c’était la preuve qu’ils avaient parfaitement deviné de qui il s’agissait, alors même qu’ils étaient bien trop jeunes pour avoir connu la scène que je décris.

D’un point de vue plus strictement scientifique, j’ai aussi tenu à faire apparaître, de manière explicite, les noms de mes collègues les plus proches. Je souhaitais que leur contribution, souvent décisive, puisse être reconnue. Une page dédiée, accessible via le QR code imprimé à la fin du livre, leur rend hommage, tout en donnant des compléments techniques. C’était pour moi une manière de respecter la dualité de l’ouvrage : à la fois récit sensible et ancrage scientifique rigoureux.

FH. Votre livre est un merveilleux parcours de vulgarisation sereine de concepts de haut vol (par pour rien que vous avez choisi ce titre ?) et c’est aussi avec au moins autant de force un parcours qui interroge la visibilité des femmes dans les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et le New Space. Quels freins subsistent, quelles solidarités se tissent, et comment la fiction devient-elle un levier d’identification pour la prochaine génération de chercheuses ?

Les freins aujourd’hui sont liés, je crois, à une tension encore très vive : la place des femmes dans la société évolue rapidement, mais ces transformations mettent du temps s’ancrer concrètement. On manque encore cruellement de modèles féminins visibles et accessibles, notamment dans les domaines scientifiques. Et le plus frappant, c’est que je ne m’en rendais pas compte moi-même, il y a encore quelques années.

Il y a peu de temps, j’ai eu une prise de conscience brutale, le jour où l’on m’a demandé quels avaient été « mes modèles féminins », pendant mes études, que ce soit dans ma famille, mon entourage, mes professeurs… À brûle-pourpoint, je suis restée sans voix. Aucune figure ne s’imposait. Dans la première version de mon roman, l’idée initiale était donc centrée… sur des héros masculins. C’est révélateur. Assez vite, le personnage du chercheur s’est rapproché de mon expérience personnelle — j’ai finalement cédé à ce qu’il soit « moi » et qu’il devienne, naturellement, une chercheuse. Je l’ai accepté sans résistance. En revanche, il m’a fallu plus de temps pour accorder à la spationaute le même mouvement : le changement de genre ne s’est pas fait sans cette prise de conscience ultérieure. Il disait quelque chose des représentations que j’avais moi-même intégrées.

Un autre frein, plus insidieux peut-être, concerne les ambitions des femmes. Il reste difficile, encore aujourd’hui, d’assumer pleinement un désir de carrière, d’invention, d’engagement intellectuel, qui puisse s’imposer en premier lieu, sans que cela vienne interroger — ou bousculer — les attentes sociales autour de la maternité, du soin, de la disponibilité affective…et les jugements. Mon rêve, ce serait qu’un jour, les envies des femmes — quelles qu’elles soient — ne se heurtent plus à des freins de culpabilité de ne pas se conformer aux attentes que l’on projette sur elles.

Je n’ai, personnellement, jamais rêvé d’être spationaute. Mais ces femmes qui le sont, je les vois comme de véritables héroïnes. C’est pourquoi j’ai voulu idéaliser cette grande sœur de l’espace : lui prêter des qualités d’excellence, de courage, mais aussi d’empathie, de sensibilité, là où ces dernières qualités peuvent sembler “genrées” — en montrant que rien n’impose de les abandonner ou de les y opposer.

À travers la fiction, j’espère avoir contribué à créer des figures d’identification pour d’autres femmes.

EC. La multiplication des constellations offre une observation quasi continue de la surface terrestre. Comment concilier science ouverte, souveraineté informationnelle et respect des libertés ? Quel rôle l’ingénieure-chercheuse peut-elle jouer dans la régulation encore balbutiante de ces flux ?

Je ne vois pas comment les libertés pourraient être menacées par le partage de la connaissance scientifique. À mes yeux, c’est même tout l’inverse : ce sont le secret, le repli, et le contrôle de l’information qui représentent un danger. L’accès à la science — à sa démarche, à ses méthodes, à ses doutes — est un rempart essentiel contre les obscurantismes. Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir les données, mais de transmettre une manière de penser, de questionner, de construire collectivement des vérités toujours provisoires.

La difficulté, selon moi, réside davantage dans le modèle économique dans lequel cette observation planétaire se développe. Aujourd’hui, tout a une valeur marchande. Les données d’observation de la Terre, comme toutes les données, sont un produit. Elles s’échangent, se vendent, s’achètent. À cela s’ajoutent des enjeux géopolitiques majeurs : l’image satellite, à haute résolution, est devenue un instrument stratégique, utile au renseignement. Un outil de puissance, donc.

La science devient de plus en plus ouverte, c’est vrai — et c’est un mouvement heureux. Mais cette ouverture n’est pas universelle. Elle est freinée dans certains contextes politiques dont, personnellement, je n’envie ni les modèles de société ni les logiques de contrôle.

Quant au rôle de l’ingénieure chercheuse dans tout cela… je n’ai pas de réponse générale. Ce que je peux dire, c’est qu’à mon niveau, la seule chose que je me sens légitime à faire, c’est de témoigner par l’exemple. Montrer que dans mon quotidien, dans ma façon de faire de la science, le partage est non seulement possible, mais profondément fécond. Que la circulation des savoirs, des données, des compétences, est un vecteur de progrès — au sens humain du terme.

Plus on partage — que ce soit des données, des outils, ou des savoir-faire — plus on va loin. Et plus on rend la science utile, au sens noble du mot : au service de tous, et non d’intérêts privés.

FH. Entre la patience expérimentale et la vélocité de l’IA, comment vivez-vous le doute, la jubilation de la découverte ou la solitude du laboratoire

Les récents progrès de l’intelligence artificielle me fascinent davantage qu’ils ne m’inquiètent. Peut-être parce que, parties intégrantes de mon domaine, j’en comprends certains rouages ; et malgré cela, comme beaucoup, je n’avais pas anticipé une telle accélération, qui pour moi reste sidérante. Ce n’est donc pas les progrès de la technologie en soi qui me préoccupent, mais plutôt les usages politiques et économiques qui en seront faits. Le danger ne vient pas du progrès scientifique, mais du pouvoir que certains cherchent à en tirer. Cela a toujours été, cela me rappelle les progrès du domaine nucléaire…

Quant aux doutes, à la jubilation de la découverte, la solitude… tout cela fait intrinsèquement partie du métier de chercheur. Ce sont des états familiers, constitutifs même de notre trajectoire intellectuelle. Le chercheur est souvent un être un peu à part : il a besoin d’un espace intérieur, protégé des sources d’agitation extérieures, pour laisser mûrir ses idées. La solitude, dans ce cadre, peut s’avérer la bienvenue. Bien sûr, il faut qu’elle vienne de pair avec le temps de la confrontation, du partage, de la mise à l’épreuve. Chaque chercheur a sa propre dynamique : certains avancent dans le dialogue constant, d’autres dans le retrait. Et dans tous les cas, on subit une alternance de moments de jubilation, et aussi de découragement. J’ai connu cette alternance bien avant la vague actuelle de l’IA — et aussi depuis. Cela me rassure : ces moments paradoxaux n’ont pas disparu. Et au fond, le cœur de notre métier reste intact : l’intention de produire du sens, de donner une interprétation aux mesures physiques que nous sommes capables de produire sur notre environnement. Cette quête, humaine, intellectuelle, sensible, reste au centre de notre démarche.

Avec les outils de l’IA, ce qui change, ce n’est pas tant la démarche de recherche elle-même, mais le système qui l’organise et qui l’évalue : l’administration, le financement, la course aux publications ou critères absurdes…l’IA a une influence directe sur tout cela. L’autre effet pervers, c’est cette course au temps, ces dérives vers le « tout de suite » et l’« optimisation »…alors qu’il faut accepter de perdre, plutôt de prendre, le temps. Et ça… c’est une autre histoire.

FH. Envisagez-vous une suite où vos deux héroïnes deviendraient médiatrices entre décideurs climatiques et opérateurs de constellations ?

EC. Je n’y avais jamais pensé… mais c’est une idée à méditer.

Mais si je réfléchis plus concrètement à cette idée, je ne crois pas que le problème réside dans l’absence de médiation entre les opérateurs de données satellitaires et les sphères politiques. Ce rôle, en grande partie, est déjà assuré — par les chercheurs, les ingénieurs, les auteurs des rapports internationaux comme ceux du GIEC, qui sont déjà d’une clarté remarquable. Le maillon faible ne me semble pas être le lien entre science et données, ni même entre science et synthèse. Il est entre savoir et décision. Ce qui manque, ce n’est pas l’expertise, ni la pédagogie : c’est la volonté politique de faire de ces savoirs des leviers d’action. C’est là, selon moi, que ça coince. Ce n’est pas un problème d’intelligibilité, mais de courage, parfois d’intérêt, souvent de priorités. Bref, de politique.

Alors si mes héroïnes devaient un jour prendre place dans cette chaîne, cela pourrait être comme des voix capables de rendre visible ce qui empêche de passer de la connaissance à l’action. De pointer les angles morts, les contradictions, les discours creux. Pour être tout à fait honnête, je me suis toujours crue assez mauvaise en politique. Alors projeter mes deux héroïnes dans un rôle de médiatrices dans ce milieu… j’ai un peu de peine pour elles ! Il leur faudrait une diplomatie, une capacité de négociation, une endurance aux logiques institutionnelles que je ne possède pas. Cela dit, je n’avais jamais rêvé d’être spationaute non plus, et pourtant, j’y ai envoyé mon double… alors pourquoi pas ? La fiction permet d’explorer des postures que l’on n’oserait pas incarner soi-même, ou dont on ne se sent pas immédiatement légitime.

A méditer, donc.

FH. Pour finir votre démarche illustre la possibilité d’un “troisième langage” : ni pure équation, ni pur poème, mais un pont où les deux rives se répondent. Ce pont vous le lancer avec les évocations de vos sources d’inspiration multiples à travers des artistes, des navigateurs , des cinéastes, des ingénieurs et des savants aussi bien que dans vos remarquables alexandrins que je découvre sur LinkedIn…

Comment évaluez-vous la puissance de cette hybridation ?

EC. Je puise mon inspiration partout — dans tout ce qui m’émeut. Parce que je crois profondément que les humains ne sont jamais aussi engagés, aussi agissants, que lorsqu’ils sont touchés. Émouvoir vient d’emovere, « mettre en mouvement vers l’extérieur » : c’est une énergie d’ouverture. Pour moi, ce lien entre émotion et recherche est essentiel.

Enfant, j’ai beaucoup écrit de poèmes. Et récemment, j’ai eu envie de renouer avec cette forme. L’accueil qui leur est réservé, y compris sur des terrains inattendus comme LinkedIn, m’encourage à poursuivre. A ce sujet, j’ai d’ailleurs un petit projet personnel qui, pour reprendre une expression chère à mon éditeur, est « en train de prospérer”.

Cette hybridation rejoint une idée chère à ma préfacière : celle d’aller, autant que possible, vers l’indisciplinarité. Non pas le flou ou la confusion, mais l’abolition des interfaces trop rigides entre domaines de savoir, entre langages. Si l’on veut vraiment toucher, transmettre, éveiller, il faut accepter de multiplier les canaux, les formes, les voix.

Comme je suis curieuse de nature, cette diversité m’est naturelle. Je ne la pense pas comme un effort, une démarche, mais comme une suite d’élans naturels. C’est un plaisir d’explorer, d’apprendre, de créer une musique, un texte, un dessin…

Je crois que mon père m’a transmis quelque chose de précieux : cette idée qu’il y a, dans le simple fait de comprendre, une joie presque enfantine. Un éclair qui traverse, c’est un grand plaisir. Cela commence très tôt dans la vie… et je ne sais toujours pas pourquoi on finit par le perdre en grandissant. Peut-être que les chercheurs — ou du moins certains d’entre eux — sont ceux qui veulent rester des enfants sur ce point-là : continuer à s’émerveiller, à poser des questions, à aimer trouver la clé d’un mystère.

Peut-être que les chercheurs sont simplement ceux qui n’ont jamais cessé d’aimer ce moment fragile où l’incompréhensible devient un peu plus clair ; et à croire que le savoir, pour peu qu’on le raconte bien, peut encore toucher, et transformer.

Ecko Magazine

Ecko Magazine